記事一覧Post

- 記事一覧

- ヒカリゴケの育て方・管理方法と基本情報まとめ

基本の育て方

ヒカリゴケの育て方・管理方法と基本情報まとめ

洞窟の中で蛍光に光る怪しいコケ、ヒカリゴケ。

一度は見てみたい、育ててみたい、憧れのレア苔です。

そんなヒカリゴケの栽培方法と、基本情報をまとめました。

ヒカリゴケの育て方・管理方法

湿度を保つテラリウム管理

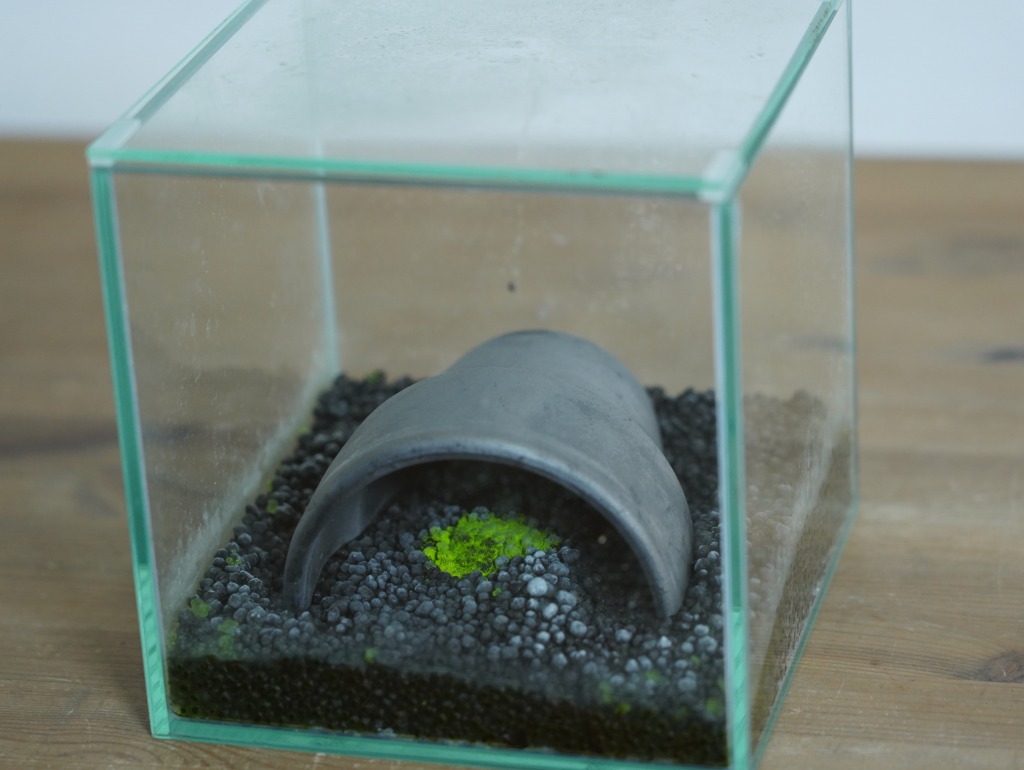

多湿な環境を好むため、テラリウム栽培が基本です。

完全密閉型のテラリウムが育てやすいでしょう。

適温は10~20℃

ヒカリゴケは冷涼な亜高山帯の山地に自生しているため、暑さに弱いです。真夏でも25℃以下の環境を用意しましょう。

寒さには強いため、0℃以下になっても大丈夫です。

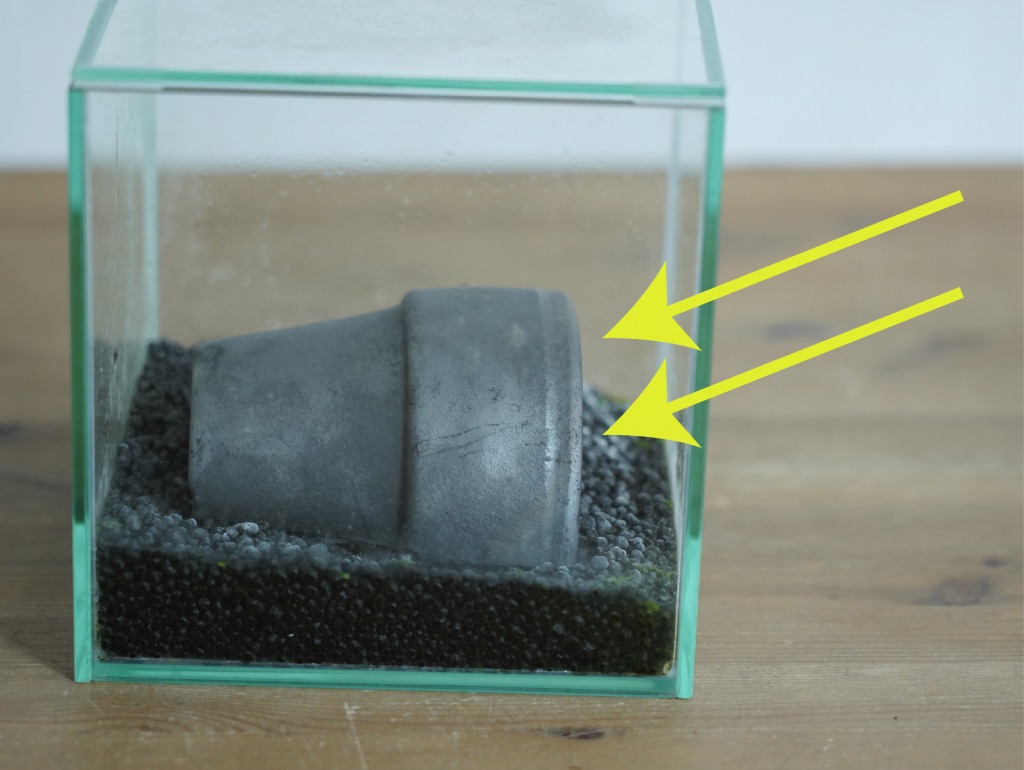

写真はポータブル冷蔵庫を使ったヒカリゴケの管理です。

用土は黒土ベースがおすすめ

自生地では岩の隙間に溜まった、湿った腐植土に生えています。

赤玉土をベースにした苔テラリウムソイルよりも、黒土ベースのソイルの方がヒカリゴケの栽培に適しています。

また、しっかり土壌が湿った状態をキープするために、保水力の高いピートモスを加えています。

道草では、黒土を焼き固めたボタニカルソイルにピートモスを配合した用土をヒカリゴケ栽培用として使用しています。

単体栽培がおすすめ

ヒカリゴケは環境の変化にシビアな植物です。高温や乾燥には極端に弱く、数日で消えてしまうことも。

他のコケや植物とあわせて栽培すると負けてしまうため、ヒカリゴケ単体で育てることがおすすめです。

光らせるための工夫

ヒカリゴケは一方向から光をあてていると、原糸体のレンズ構造が揃い、光を反射しやすくなります。

洞窟のように覆いをして、一方向からのみ光が当たるようにしましょう。

覆いをして1週間ほど経つと、でレンズの向きが揃って徐々に光が増していきます。

―――

ちょっと難易度は高めのヒカリゴケ栽培。

一方で、うまく環境が合えば生育スピードは早く、1ヶ月で3倍量にまで成長することも。ぜひ挑戦してみてください。

ヒカリゴケの基本情報

ヒカリゴケはなぜ光る?

ヒカリゴケは確かに光って見えますが、発光しているわけではありません。

ヤコウタケやホタルが光るのとは原理が異なるのです。

ヒカリゴケの場合、細胞の中のレンズ構造が光を反射し、光って見えています。

レンズ構造には少ない光を効率的に集める役割があり、そのおかげで岩の隙間など暗い場所でも育つことができるといわれています。

光るのは原糸体だけ

いままで見てきた「光るヒカリゴケ」は、正確には「ヒカリゴケの原糸体」です。

コケの胞子が発芽して最初にできるのが「原糸体」とよばれるもので、ふわふわとした糸のような姿をしています。

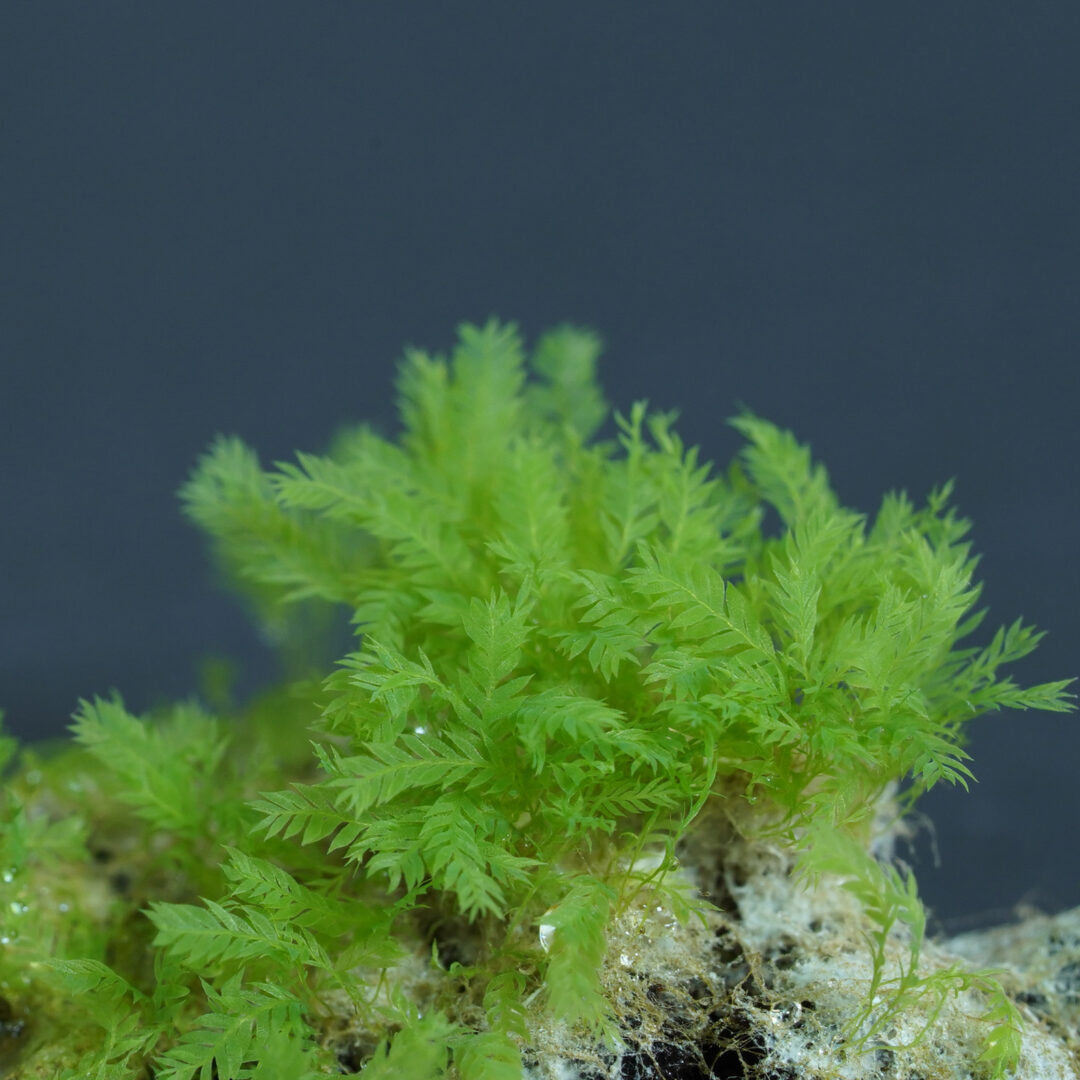

原糸体から茎葉体が発生し、私たちが見慣れたコケの姿になっていくのです。

原糸体は赤ちゃんのコケ、茎葉体は大人の姿のコケというわけですね。

ちなみに、ヒカリゴケの茎葉体はこんな姿をしています。

葉が2列に並び、小さなホウオウゴケのような形ですね。

光るのは原糸体だけ。大人のヒカリゴケ(茎葉体)は光りません。

ヒカリゴケの原生地

ヒカリゴケの原生地は、冷涼な亜高山帯の山地。

岩の隙間や洞窟など、暗くて涼しく湿った場所に生えています。北八ヶ岳でも見ることができました。

ヒカリゴケは天然記念物なの?と聞かれることが多いのですが、ヒカリゴケ自体は天然記念物ではありません。

岩村田ヒカリゴケ産地(長野県佐久市)、江戸城跡のヒカリゴケ生育地(東京都千代田区)、吉見百穴ヒカリゴケ発生地(埼玉県比企郡吉見町)が天然記念物に指定されています。

いずれもヒカリゴケが生えている場所が天然記念物として指定されており、ヒカリゴケが天然記念物というわけではないのです。

ヒカリゴケ栽培に挑戦してみよう

道草では、栽培でふやしたヒカリゴケをイベントなどで販売しています。

ちょっと気難しいコケではありますが、環境を整えられる方はぜひ栽培に挑戦してみてください。